🫀

心嚢穿刺(Pericardiocentesis in cardiac tamponade)

循環器内科でないとなかなか遭遇しない心嚢穿刺ですが、時にER(やドクターカー)で必要となる手

技です。エビデンスがあるわけでもなく、体系的な手技のまとめも多くはないのですが、少し前

に、ヨーロッパの心臓病学会(ESC)のe-Journal of Cardiology Practiceで特集されていました。

禁忌の箇所と、穿刺部位の表など、実臨床に役立ちそうな箇所があるので、抜粋してまとめてみました。

元リンクはこちら。

禁忌に関して

- 心タンポナーデやショックが起こった場合の心嚢穿刺に絶対的禁忌はない。

- 大動脈解離と梗塞後の遊離壁破裂は、急速な心膜減圧と全身動脈圧の回復によって解離や心筋破裂を悪化させる危険性があるため、針による心嚢穿刺(外科的タンポナーデ)は禁忌である。

- しかし、外科的治療がすぐにできない場合、または患者があまりにも不安定な場合は、緊急手術への橋渡しとして血圧を90mmHg前後に維持するために、心嚢穿刺とごく少量の心膜血のドレナージを試みることができる。[8] 相対的禁忌には、未修正の凝固障害、抗凝固療法、血小板減少症(PLTc <50,000/mm3)などがある。

表1: 異なる心膜穿刺アプローチの特徴

Table 1. Characteristics of the Different Pericardiocentesis Approachesより

| 穿刺部位 | 説明 | 欠点 | 利点 |

| 心尖部 | ・拍動が感じられる心尖の1~2cm外側、5~7肋間で、肋骨の上端を越えて針を進め、肋間神経および血管を避ける。 | ・左心室に近接しているため心室穿刺のリスクがある。 ・左肺空間に近接しているため気胸のリスクが増加. | ・左心室の厚い壁は穿刺後に自己封鎖しやすい. ・超音波を使用して肺を避けることで安全性が高まる. ・心膜への道が短い. |

| 傍胸骨 | ・第5左肋間、胸骨縁近く。 ・針を皮膚に対して垂直に進める。 | ・気胸のリスクや内胸動脈の穿刺リスクがある (針を1cm以上外側に挿入した場合)。 | ・フェーズアレイプローブ(いわゆるセクタプローブ)を用いた心エコーガイドにより, 心膜構造の良好な視覚化が可能. |

| 肋骨下 | ・針の挿入部位は、剣状突起と左肋骨弓の間。 ・軟骨ケージの下に針を進め、左肩方向に15〜30度の角度で進める。 | ・急な角度では腹腔内に入る可能性がある。 ・内側方向では右心房の穿刺リスクが増加する。 ・左肝葉を意図的に貫通することが必要な場合あり。 | ・気胸のリスクが低い。 |

図1.

Figure 1. Pericardiocentesis: Anatomic Structures and Approaches.

A) Anatomic structures to bear in mind during pericardiocentesis procedure.

B) Three main approaches for pericardiocentesis, parasternal, substernal and apical.

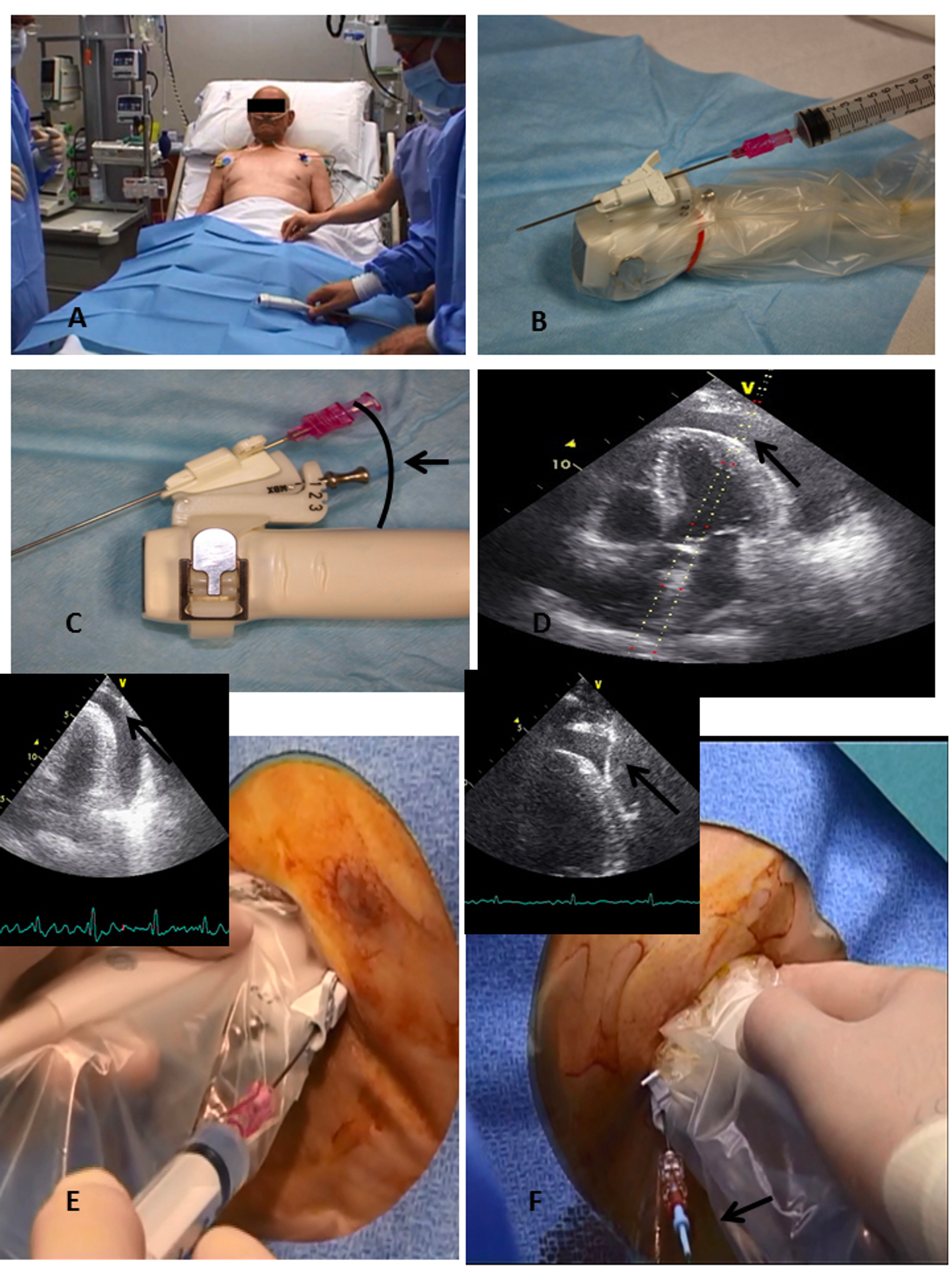

図2. Place the patient in a semi-reclining position (Panel A), use a probe-mounted needle covered with a sterile sheath (Panel B), choose the proper angle for the needle (Panels C and D), advance the needle slowly in aspiration through the tissue until there is a continuous visualisation of the tip (black arrow) (Panel E), introduce a J-tipped wire into the needle under continuous visualisation (black arrow) (Panel F).