📝

Yoshimura_ BMC Emergency Medicine_2023

Association between initial body temperature on hospital arrival and neurological outcome among patients with out-of-hospital cardiac arrest: a multicenter cohort study (the CRITICAL study in Osaka, Japan)

著者: Satoshi Yoshimura et al.

雑誌名: BMC Emergency Medicine

発行年: 2022

PMID: 35568800

1. 研究概要・目的

病院到着後の高体温が予後に悪影響を及ぼすことは知られていますが、病院到着時の高体温そのものとの予後との関連は不明でした。そこで、この研究では、院外心停止(OHCA)患者の病院到着時の初期体温と神経学的転帰との関連を調べました。本研究は多施設コホート研究である大阪CRITICAL研究のデータを使用しました。

2. 主な結果の要約

この研究では、非外傷性OHCAの患者では、病院到着時の高体温が、予後不良と関連していました。サブグループ解析では、救急隊接触時初期波形がNon-shcokcable rhythm(Asystole/PEA, 無脈性電気活動)の患者群では、正常体温に比べて高体温が神経学的予後不要と関連を認めましたたが、Shcokcable rhythm(VF,心室細動/pVT,無脈性心室頻拍)の患者群では予後との関連は認めませんでした。

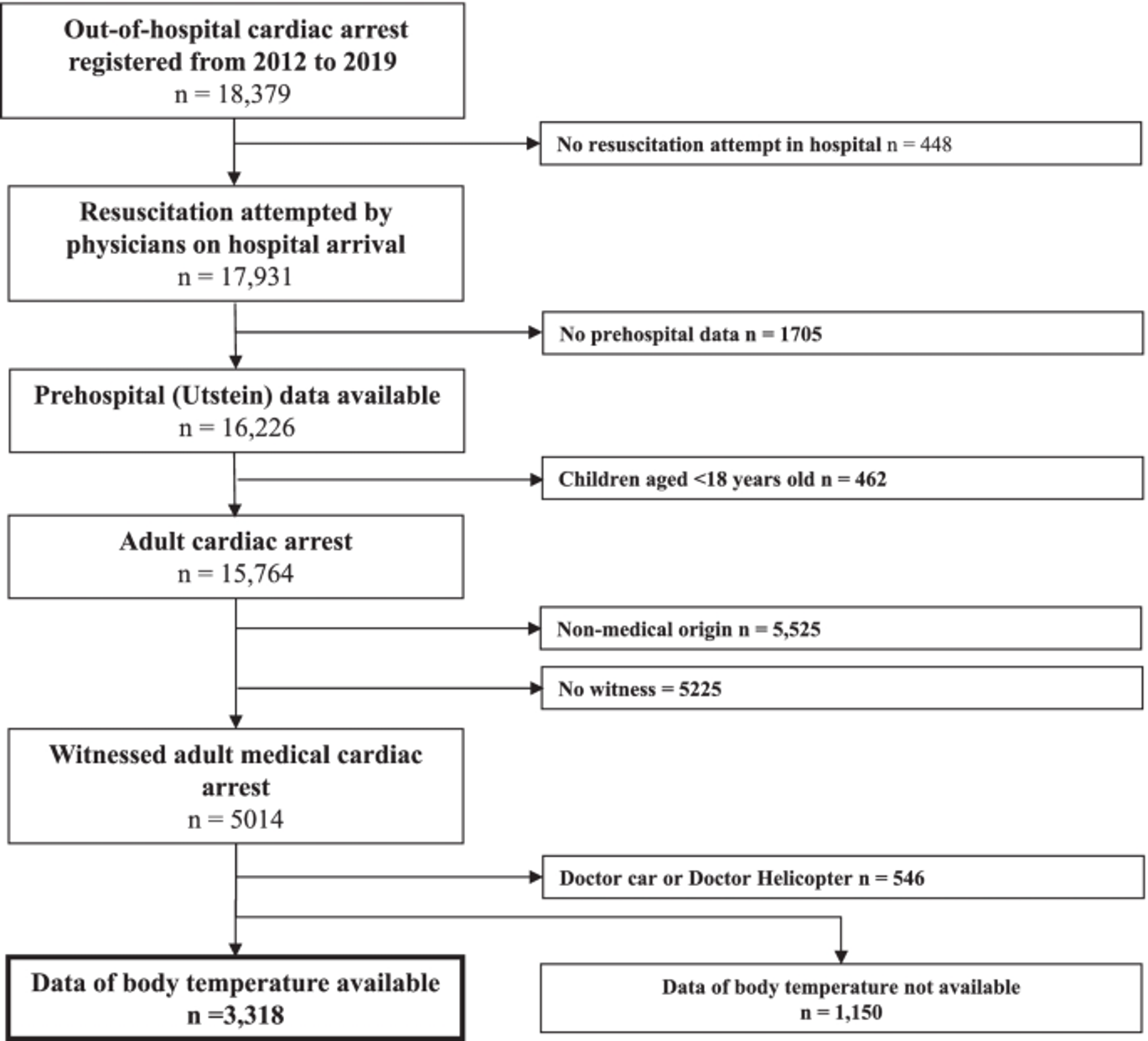

3. Fuigure 1 and Table 1

Table1 概要

低体温(≤35.9℃)の患者は1,358人、正常体温(36.0-36.9℃)の患者は695人、高体温(≥37.0℃)の患者は195人でした。このうち、EMS到着時にVF/pVTが最初に記録されたリズムの割合は、低体温群が24.9%、正常体温群が25.8%、高体温群が12.9%でした。PEA/Asytoleの割合は高体温群が最も高かった(77.6%)。この季節中、夏の割合は低体温群が最も低かった(16.3%)。低体温群は、他のグループよりも耳の測定部位の割合が高かった(29.6%)。

Table2 概要

OHCA患者における入院時の高度治療および薬物投与については、入院後、低体温、正常体温、高体温グループそれぞれについて、17.3%、13.9%、11.5%の患者が除細動を受け、12.8%、7.6%、5.6%の患者がECMOを受け、15.5%、17.3%、10.1%の患者がTTMを受け、10.1%、10.4%、6.3%の患者が34℃管理を受けました。

Table3 Main Results

成人患者において、入院時の低体温と高体温は、単変量解析により、主要あるとかむである1ヶ月の神経学的予後不良と関連していました。低体温群と高体温群の未調整 OR は、正常体温群(基準)に比べて、低体温群が 0.64(95%CI、0.51-0.79)、高体温群が 0.36(95%CI、0.22-0.59)であり、潜在的な交絡要因を調整した多変量解析では、低体温群と高体温群の調整後 OR は、それぞれ 0.78(95%CI、0.56-1.07)と 0.51(95%CI、0.27-0.95)でした。副次アウトカムにおいては、高体温は単変量解析および多変量解析の両方で、1か月の生存率の低下と関連していました; 未調整OR は 0.39(95%CI、0.26-0.59)で、調整後OR は 0.44(0.26-0.72)。

4. その他の結果の図表

The association between BT and outcomes. Restricted cubic spline curve of temperature on arrival and adjusted risk of outcomes: (left) BT on arrival and OR for CPC 1 or 2 30-day after OHCA and (right) BT on arrival and OR for survival 30-day after OHCA. Curves represent adjusted OR (solid line) and 95% confidence intervals (shades). *ORs were adjusted for age, sex, origin of arrest, bystander cardiopulmonary resuscitation, initial rhythm, time from EMS call to the hospital, ROSC before hospital, and season. EMS, emergency medical services; VF, ventricular fibrillation; VT, ventricular tachycardia; PEA, pulseless electrical activity; CPC, cerebral performance category; BT, body temperature; OR, odds ratio; CI, confidence interval; ROSC, return of spontaneous circulation

FIgure2 概要

入院時の体温と副次的分析の転帰との関連を示しています。私たちは、4つの結び目を持つ restricted cubic splines(RCS) モデルを使用して、到着時の体温と転帰の関係をモデル化しました。高体温群と転帰の間には、有意な非線形の容量反応関係がありました。

5. Methods補足

- この研究では、OHCA後の1ヶ月間の生存と神経学的予後良好を主要な結果指標としました。神経学的予後良好は、脳機能カテゴリ(CPC)スコアが1または2と定義しまた。二次的な結果指標は1ヶ月間の生存としました。

- 解析のモデルとしてはlogistic ergressionモデルを用いて単変量、多変量回帰分析を実施しました。

- この分析で考慮された交絡因子は以下の通りです: 年齢(連続値)、性別(男性、女性)、原因(心臓、非心臓)、バイスタンダーCPR(なし、あり)、初回リズム(shocable[心室細動および無脈性心室性頻拍]またはnon-shockable[PEAとAsystole]: 現場で最初に記録されたリズムと定義)、救急車(EMS)要請の電話から病院までの時間(連続変数)、病院来院前のROSC(なし、あり)、季節(春: 3月、4月、5月; 夏; 6月、7月、8月; 秋: 9月、10月、11月; 冬: 12月、1月、2月)。

- BTとアウトカムの関係の可能性のある非線形の依存関係を検出するために、restricted cubic splines(RCS) モデルが使用されました。BTの分布のパーセンタイル(5%、25%、75%、95%パーセンタイル)に沿って事前に指定された4つのノットを使用しました。

- なお、OHCA患者のBTと転帰の関連性の線形性の事後分析を行い、線形モデルと非線形モデルの適合度を比較しました。その結果、F検定によると非線形モデルの方が線形モデルよりもより適合していました。

6. Discussionの中のlimitation

この研究にはいくつかの制限があります。まず、日本の都市部や郊外地域の救急センターで行われたため、選択バイアスの可能性があります。また、この地域では寒冷地ではないため、他の研究と比べて低体温症の原因が異なる可能性があります。

7. Clinical Implication and Comment

この研究では、非外傷性OHCA患者では、病院到着時の高体温が、1ヶ月後の神経学的予後不良と関連を認めました。サブグループ解析では、Non-shcokcable rhythmリズムを持つOHCA患者の中で、正常体温に比べて神経学的予後不良と関連していましたが、Shcokcable rhythmの患者群ではそうではありませんでした。臨床的なimplicationとしては、OHCAの発症時の体温測定は、高体温症(例えば敗血症など)の存在を示唆しており、これら心停止の原因疾患を特定し、積極的に治療することに意味があるのかもしれません。これらの仮説を検証するために、OHCA患者の高体温症の治療と病因につい、さらなる研究が必要と思われます。